Dès les années 1900, le téléphone se développe sur des distances de plus en plus importantes. L’électronique également, notamment par l’invention des tubes à vide, sortes de lampes qui permettent d’amplifier un courant électrique, et donc la voix, sur de longues distances. Mais ces lampes ont beaucoup d’inconvénients : elles sont volumineuses, fragiles, consomment beaucoup d’énergie et chauffent.

L’invention du transistor : un interrupteur révolutionnaire

C’est pour remplacer ces lampes que, en 1947, trois chercheurs des laboratoires Bell, John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley, inventent le transistor, petit composant fabriqué à partir de semi-conducteurs.

Un semi-conducteur, le plus commun étant le silicium, se situe entre les conducteurs et les isolants (1). Il peut conduire ou non l’électricité suivant les conditions qu’on lui impose. Par exemple en lui appliquant une tension électrique minimale, on excite les atomes et leurs électrons, ce qui le rend conducteur. On peut alors ouvrir ou fermer le passage d’un courant plus important, un peu comme un interrupteur, ce contrôle du courant étant la clé pour manipuler l’information comme on va le voir plus loin.

Les trois inventeurs ont reçu en 1956 le prix Nobel de physique pour cette invention fondamentale.

Le système binaire : langage universel des machines

Pourquoi donc le transistor est-il si important pour manipuler l’information, pour l’informatique ?

Parce que l’ordinateur utilise un langage très simple, mais puissant : le binaire. Ce langage n’utilise que deux chiffres : 0 et 1. Cela tombe bien, car un transistor peut représenter ces deux états : 0 quand il bloque le courant, et 1 quand il laisse passer le courant.

Tout ce qu’on voit à l’écran (texte, image, vidéo) est en fait codé sous forme de multitudes de suites de bits (des 0 et des 1), ces suites étant lues et manipulées par des circuits électroniques constitués de multitudes de transistors.

Un exemple simple : l’additionneur binaire

On veut additionner deux nombres. Ils sont écrits en langage binaire bien sûr.

Dans le système décimal de la vie courante, base B=10, un nombre est représenté par exemple comme suit : 29 = 2 x 10 + 9 x 1 . Ce système contient 10 chiffres, 0 à 9, et les différentes positions des chiffres valent de droite à gauche : 1, 10, 100 etc.

En binaire, B=2, on n’a que deux chiffres 0 et 1 . Les différentes positions des chiffres valent dans cette base, toujours de droite à gauche : 1, 2, 4, 8, 16 etc. Dans notre exemple 29 (base 10) s’écrira en base 2: 11101 = 1 x 16 + 1 x 8 + 1 x 4 + 0 x 2 + 1 x 1.

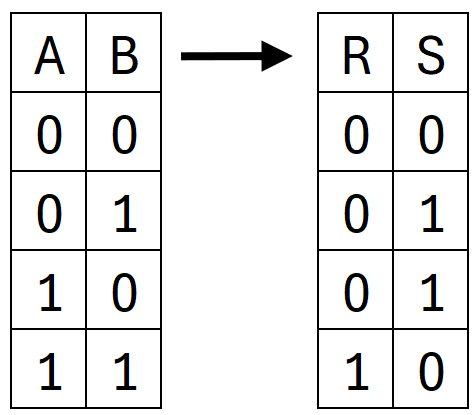

Calculons maintenant S = A + B où A et B sont des simples bits égaux à 0 ou 1. On doit introduire la notion de retenue R, et faire les opérations résumées dans la table de vérité suivante, qui synthétisent 3 opérations logiques, appelées portes logiques :

- Si A et B sont égaux à 0 , R=0 et S=0

- Si A ou B (OU exclusif, l’un des deux seulement) est égal à 1 , R=0 et S=1

- Si A et B sont égaux à 1 , R=1 et S=0

Techniquement, cet additionneur binaire est conçu avec des transistors astucieusement disposés entre eux. Ils reçoivent les valeurs de A et de B (0 courant ou 1 courant) et les combinent entre elles conformément aux portes logiques pour donner en sortie les valeurs de R et de S. La lecture de ces dernières donne le résultat final.

Des milliards de transistors dans un ordinateur…

Ainsi avec quelques transistors, on fait une porte logique, avec plusieurs portes logiques, on fabrique un additionneur, avec des milliers d’additionneurs, de comparateurs, de mémoires, on crée un processeur, le cerveau de l’ordinateur.

Et pour piloter toutes ces opérations, le processeur suit des algorithmes : des suites d’instructions précises, qui disent à la machine comment résoudre un problème pas à pas : additionner, calculer, trier, afficher etc.

Depuis le premier transistor, la technologie a énormément progressé, non seulement dans le nombre de transistors constituants un microprocesseur, mais aussi dans le nombre d’opérations par seconde qu’ils peuvent mener.

Voici quelques jalons impressionnants :

- En 1971, le premier microprocesseur commercialisé, l’Intel 4004, contenait 2 300 transistors.

- Dans les années 1980, les processeurs atteignaient des centaines de milliers de transistors, pour atteindre dans les années 2000 des centaines de millions.

- Aujourd’hui, les dernières puces dépassent les 20 milliards de transistors.

Tous ces transistors sont miniaturisés à une échelle nanométrique (quelques milliardièmes de mètre) et peuvent s’ouvrir et se fermer plusieurs milliards de fois par seconde.

Grâce à eux, l’ordinateur peut effectuer des milliards de calculs par seconde, exécuter des algorithmes complexes (comme une IA ou un moteur de jeu vidéo) et traiter des données massives (Big Data, calcul scientifique).

–oo–oo–